添加时间::2024-10-14

添加时间::2024-10-14

阅读量:192

阅读量:192

幽门螺杆菌是一种广泛存在于人类胃部的螺旋形细菌,它与多种胃部疾病,尤其是胃癌的发生密切相关。了解幽门螺杆菌感染如何增加胃癌风险,以及一旦发现感染后及时清除的重要性,对于保护胃部健康、预防胃癌具有至关重要的意义。

幽门螺杆菌感染与胃癌风险的关联

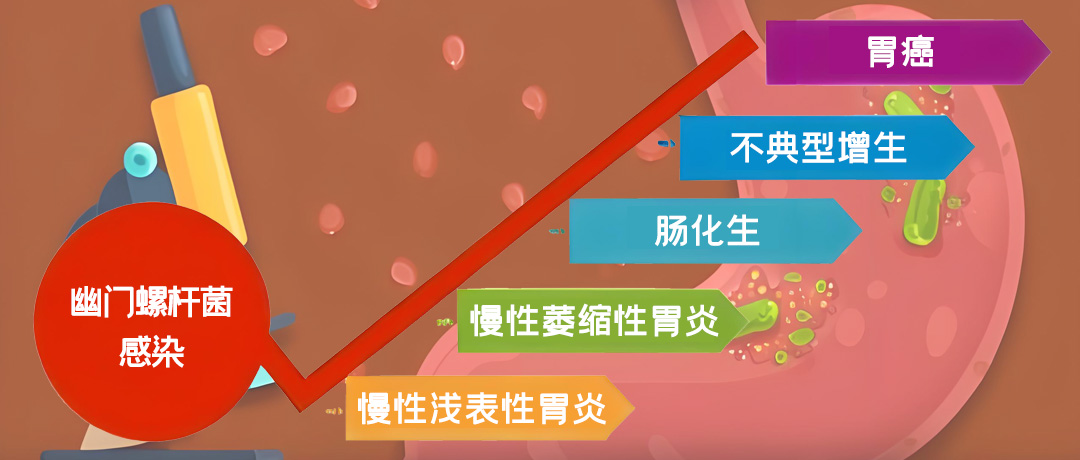

幽门螺杆菌感染是导致胃癌发生的最重要因素之一。这种细菌通过破坏胃黏膜引发胃部炎症,长期炎症可能导致胃黏膜萎缩和肠上皮化生,这些变化是胃癌的重要前驱病变。世界卫生组织(WHO)早在1994年就将幽门螺杆菌列为一级致癌物,强调了其致癌的明确性。

在幽门螺杆菌感染的患者中,不同人群的发展路径有所不同。大约30%的患者可能发展为慢性胃炎,约10%~20%可能发展为消化性溃疡。虽然只有少数患者会进一步发展为胃癌或MALT淋巴瘤,但这一比例仍然不容忽视。特别是对于那些存在胃癌家族史、不良饮食习惯(如高盐饮食、腌制食品摄入过多)、吸烟和饮酒等高危因素的人群,幽门螺杆菌感染更可能加速胃癌的发生。

幽门螺杆菌感染增加胃癌风险

幽门螺杆菌感染增加胃癌风险的机制复杂多样,主要包括以下几个方面:

1、胃黏膜损伤与炎症:幽门螺杆菌通过释放毒素和酶类物质,破坏胃黏膜的保护屏障,引发胃黏膜炎症。长期的炎症反应会导致胃黏膜细胞受损,进而引发胃炎、胃溃疡等胃黏膜病变。

2、胃黏膜萎缩与肠上皮化生:长期的幽门螺杆菌感染会导致胃黏膜萎缩,即胃黏膜腺体数量减少、功能下降。在此基础上,胃黏膜可能发生肠上皮化生,即胃黏膜细胞被肠上皮细胞所取代。这些变化是胃癌发生的重要前兆。

3、细胞增殖与凋亡失衡:幽门螺杆菌感染还可能促进胃黏膜细胞的异常增殖,同时抑制细胞凋亡。这种细胞增殖与凋亡的失衡状态,为胃癌的发生提供了有利条件。

4、DNA损伤与修复错误:幽门螺杆菌感染还可能增加胃黏膜细胞的DNA损伤风险,同时影响DNA损伤修复机制的正常功能。这可能导致基因突变和染色体异常,进而促进胃癌的发生。

及时发现与清除幽门螺杆菌

鉴于幽门螺杆菌感染与胃癌之间的密切关系,及时发现并清除幽门螺杆菌对于预防胃癌具有重要意义。以下是一些关键措施:

1、定期体检与筛查:对于有胃部不适、消化不良等症状的人群,应及时就医并进行幽门螺杆菌检测。呼气试验、胃镜检查等是常用的检测方法。通过定期体检和筛查,可以及早发现幽门螺杆菌感染,为及时治疗提供有力支持。

2、规范治疗:一旦确诊为幽门螺杆菌感染,应在医生指导下进行规范治疗。治疗过程需要严格按照医嘱进行,确保足疗程、规律用药。停药一个月后,建议进行呼气试验复查,以明确是否已根除幽门螺杆菌。

3、改善生活习惯:除了及时治疗外,改善生活习惯也是预防幽门螺杆菌感染和胃癌的重要措施。包括保持健康的饮食习惯,多吃新鲜水果和蔬菜,减少腌制、熏制和过咸食品的摄入;避免吸烟和过量饮酒;保持规律的作息时间,避免过度劳累和精神压力等。这些措施有助于降低胃黏膜受损的风险,从而预防胃癌的发生。

4、加强卫生意识:幽门螺杆菌主要通过口口传播和粪口传播。因此,加强个人卫生意识,如勤洗手、使用公筷公勺、避免与感染者密切接触等,有助于减少幽门螺杆菌的传播风险。

幽门螺杆菌感染与胃癌风险之间存在密切关联,通过定期体检与筛查、规范治疗、改善生活习惯和加强卫生意识等措施,我们可以有效降低幽门螺杆菌感染的风险,从而预防胃癌的发生。保护胃部健康、预防胃癌需要我们从多个方面入手,共同努力。